如今,房价对他来说变成了一个天文数字。有房产中介给老王打来电话,邀请他去看房,正在开车的他提高音量,直接了断地回应,“不感兴趣”。十几年来,老王从未在上海看过房,因为“看了也白看,没钱反而伤心难过”。

偶尔,老王也会漫不经心地和乘客聊起房子,得知陆家嘴附近的房价已经蹿到12万元一平方米时,他脸上没有露出一丝波澜。

他早已明白,城市加速之快令人咋舌,自己老早就追不上了。

老王曾想过“一夜暴富”。此前微信名叫“股市掘金”的他,手机里至今保留着炒股软件。在短暂的午休时间,他会打开车载收音机,收听财经资讯。他最懊恼的事情莫过于,眼看着一只股票的单价从1.7元涨到了15元,他却“没有可以入手的资金”。

他还想过自己搞发明创造,申请专利。“能不能发明一种不耗油不耗电的汽车,就靠空气泵作发动机?”最后费尽周折联系到同济大学一位空气动力学专家,结果教授坚定地说,“你这个想法跟永动机一样不现实。”

老王从没把这事儿告诉家人,但他从此把儿女的教育看得“比天还重”,希望他们像城里的孩子一样考大学,不要走自己的老路。

他咬咬牙把儿子送进了老家最高级的一所私立双语中学,每年光学费就要1.9万元。

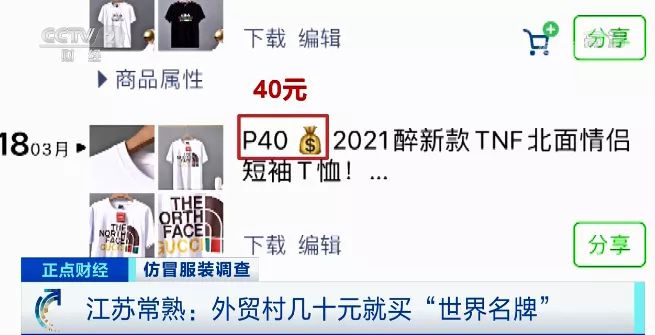

平时,老王身上的衣服都是几十元淘来的,最贵的一件也不过是300多元买来的黑色夹克。他甚至只有两双鞋换着穿,还是商店做活动买一送一时买的。但是,为了不让儿子在学校看起来寒酸,“怕伤了他的自尊”,他给儿子买的运动鞋从没低于300元。

令他感到欣慰的是,女儿喜欢唱歌跳舞,在小朋友中才艺出众。回忆起她在幼儿园毕业典礼上表演的舞蹈《踏浪》,老王紧皱的眉头终于舒展开来,“她就站在第一排最中间的位置,穿着绿裙子,抹着胭脂,涂着口红”。

每到下午4点多,老王便会遇到带着孩子去上各种辅导班的乘客。老王想着,等学校开舞蹈兴趣班了,他也要给女儿报名,尽管女儿在学校是名“黑生”,一遇到上级检查,只能被停课。

前些天,女儿还缠着他,“爸爸,我想要个点读机学英语,就跟电视广告里的一样!”老王心里一直惦记着,等过一阵子手头宽裕了,就给女儿买上,“而且要买就买个最好的”。

但是,他还不知道什么时候能实现这个承诺。“我什么都没抓住,儿子快结婚了,没房,女儿要读书,也没钱。”跑车的间隙,他半仰在驾驶座上,望着车窗外的楼盘低声说。

从市区回家的路上,在老王的车窗外,一辆辆呼啸而过的轿车逐渐变成了挤挤攘攘的摩托车、电瓶车和三轮车,咖啡厅和商业中心传出的悠扬曲调消失了,取而代之的是两元店门前高亢的喇叭声,不断重复着“特价清仓”“大甩卖”的广告词。

他的家安在镇上棚户区一个近20平方米的空间内,贴着旧报纸的窗外面对着一堵墙,阳光很难照进来。屋里没有厨房和卫生间,平日需要洗澡时,身为酒店清洁工的妻子会带着孩子上自己工作的宾馆。

两张横竖交错摆着的床,一张吃饭用的八仙桌,一个五斗屉,一个米白色柜子,几乎就是屋内所有家具。

但老王的妻子还是觉得太多,“搬家一次都搬不完”。和院子里其他租客一样,老王的妻子也知道,他们临时的家早被划入拆迁范围,但她“现在不想考虑这么多”。她挥挥手,“之后搬去哪儿,以后再看吧!”

在载着乘客驶往他们的目的地时,老王每天都会经过一座座高架桥,路过一个个繁华的商业广场,但老王和妻子都说不清楚,他们的下一站会在哪里。

在老家安徽寿县,老王家8口人分到8.3亩地,父母还多给了他半亩,所以他名下有1.5亩地。在家种了一年地后,他发现“种出的稻谷还养不活一家人”。

村里也几乎没有同龄人了。前不久,老王开车回家探望患胃癌晚期的岳父,惊讶地发现,“除了一位村小老师,儿时的伙伴没有一个人在家了。”

“全都各奔东西了,有的来了上海,有的去了深圳,基本上都在大城市卖苦力。”老王和他们大都断了联系,“二十来年没见过了,就算见了面也不认识”。

除了一位叔叔,老王所有家人都来了上海。2008年,不愿离开老家的父母也坐着大巴车来了,找到了小区清洁工的活儿,顺便拾荒贴补家用。后来,大雪压垮了老屋,家乡3间稻草屋顶的土屋现在只剩下一堆坍塌的黄土。

在城市里,当汽车在高架桥上奔驰时,老王最喜欢的是道路两旁的路灯,星星点点的暖黄色照亮了路面,也照亮了夜空。“老家没有的。很明亮,很美,不是吗?”老王好几次望着它们出神。

突然,这种灯光消失了。车子拐进一条黑暗的土路,道旁是破败的厂房,凌晨时分水沟边涌起的雾气爬上了车的前窗。老王费劲地探着头,借着昏暗的车灯,努力看清回家的路。(郭路瑶)

京公网安备:11010502040741号

京公网安备:11010502040741号