▲南翔(右)与铁板浮雕师郭海博(左)。

新华每日电讯记者李晓玲

在中国漫长的历史中,传统手工业支撑起了大部分社会生活层面,各种技艺的工匠维系着社会、家庭和个人的正常生产生活运转。曾经,工匠是一个中国老百姓日常生活中须臾不可离的职业,木匠、铜匠、铁匠、石匠、篾匠……各类手工匠人们用他们精湛的技艺为传统生活图景定下底色。然而,随着现代工业时代的到来,这些大国小匠们慢慢隐身于市井村落,逐渐变得面目模糊。

事实上,传承至今的中国手艺,尤其是非物质文化遗产项目和非遗传承人,都是大国工匠中的杰出代表。他们大多“执事敬”,择一事,终一生,接力传承中国传统文化,把精益求精、精雕细琢、心无旁骛的工匠精神发挥到了极致,成为“中国智造”“中国精造”“中国创造”的基石。可以说,工匠精神永不过时。

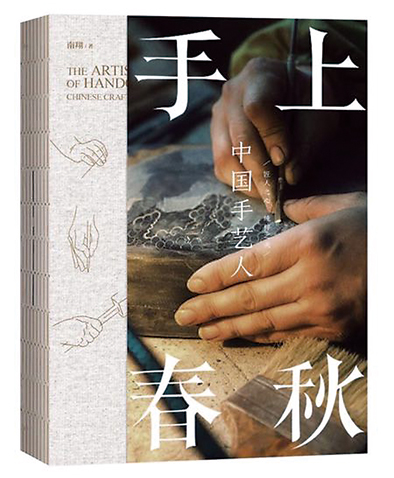

近日,当代作家南翔的新书《手上春秋——中国手艺人》,就用非虚构、纪实的文学体例,挖掘了一批中国手艺人和他们背后的故事,系统而忠实地呈现了15位中国手艺人(工匠)的人生沧桑和手艺传习,为中国手艺人(工匠)做传,展现大国工匠们的命运和信仰,唤起公众对匠人“匠心”“匠魂”的现实关注。

用小工匠的沧桑凸显大时代的变迁

三年时间里,从南到北、由东到西,踏破铁鞋,通过深入细致的田野调查、人物访谈和素材搜集,深圳大学人文学院教授南翔积累了丰富的第一手资料,用18万字的篇幅和数十幅精美图片,将目不识丁的壮族女红传人、世界非遗项目宣纸捞纸工以及涵盖我们日常生活各个层面的制茶、制药、夏布绣、蜀绣、蜀锦、棉花画、印泥、正骨等优秀手艺人(工匠)和他们精湛的技艺,汇聚成一本图文并茂、内容坚实、可读性很强的趣书。

“我就是想用故事为这些工匠们立传,讲述每个手艺人家族的传承和新生力量的不断诞生。我不是想要写一本专业著作,而是想做一本能够弘扬中国传统文化的读物,聚焦我们生活中的能工巧匠,关注他们的人生故事、工艺技艺和行当信息,写出一个行业的前世今生来,记录这些其利虽微,却能长久造福于世的工匠们是怎样接力和传承技艺的。”

事实上,在此之前,我们还很少能看到像南翔这样来写手艺人的书籍。以往推非遗传承人的文字,大都是作为旅游文化丛书的一部分出现的,他们世传的手艺作品,也多为旅游景观的配套或衍生品而存在。

南翔在接受本报记者专访时说,我喜欢写人,写手艺人的坎坷经历、个人修为,写他们行当的技艺特点,写手艺传承的难点和困惑,因为文学即人学,以人为主来写手艺会更“好看”更可读,人物的曲折故事更能凸显出历史的沧桑感来,能给年轻一代活生生的人生感召和文化教育。“所谓传统文化,不应局限于读书诵文的感受,更可在日常生活中习得。”评论家、中国作协创作研究部原主任胡平也同意这种观点,他认为,对工匠精神进行集中的刻画和颂扬,他们的人生故事对读者也是一种重要启迪。

南翔告诉记者,在写作中,为了挖掘故事细节和情节,对技艺进行专业阐述,他寻找和阅读了大量书籍去佐证。其中写蜀锦的一篇,强调了锦与绣的区别,原来锦是机器织的,绣是手工绣的,这些美若云霞灿烂夺目的艺术珍品,如同盐入水中,可以从日常生活中习得。“手工之美,是可以影响人一生的。民间的这种技艺,这种执着所获取的实物,通过我们的文字和影像传承下去表现出来,本身就是无形的美育教育。”

在调查走访和搜集素材的过程中,南翔还带学生去参与田野调查,把书桌搬到田野上作坊中,让学生们通过耳濡目染去接触民间,感受原汁原味的生活。很多手艺人生活的地方很偏僻,还在少数民族聚居区,有些传人本身就是少数民族,普通话不太流利,离开翻译都没法交流,采访难度很大,“然在一线采访很累,还全是自费的,但这样的寻访方式对学生们的写作和成长都很重要。”

就是在这样扎实的田野调查和采访中,南翔和学生们捕获了许多感人的故事和细节:捞纸工周东红捞出来的纸,每一刀误差不超过一两,每一张上下误差浮动仅一克。他的故事还上了央视的《大国工匠》,他从一个小纸厂的学徒工开始做起,偷艺学习,渐渐成为一个抬帘工,再到掌帘工。采访中,南翔告诉记者,他自己也写毛笔字,但他跟周东红访谈时才知道自己用的宣纸有可能并不是真正的宣纸,也许有些书画人一辈子也未必用过真的好宣纸,“所以我现在有个强烈的念头,我一定要去趟宣纸故乡安徽泾县,弄点真宣纸来写字,要不人生就真的太遗憾了。”

最有意思的一个故事是,漳州的八宝印泥传人杨锡伟要用八种乃至更多的中药材做传统印泥,这样做出来的印泥可以保持百年以上不变色,但他坚守秘方,在任何情况下,都不公开秘方,你激将也好,引诱也罢,他最多只说四种。现在女儿继承了他的事业,但他教授女儿手艺时还留了一手。杨锡伟说配方炮制很简单,难以把握的是过程,情绪稳定、平心静气才能熬制好,所以要再等几年,等女儿完全褪去了浮躁之气,内心真正宁静下来,再完整地将原材料及技艺传承给她。老杨的较真和守成,是为了把八宝印泥做得更地道,好好守住祖辈留下来的老东西。

既面临着手艺失传的危机,又小心谨慎地保守着配方的秘密,手艺人的这些纠结与矛盾,让这些听起来有些“历史遗韵”意味的文化遗产,在大多数濒临失传的同时,又与手艺人的个性、命运相伴相生,也和时代密不可分。南翔到处拜访中国手艺人,他坚定地“扎”进一门门手艺内部,“扎”进手艺人的生活与信仰中,寻找手艺所代表的文化和生活方式留在我们现代生活中的蛛丝马迹;他执着地关注手艺的未来发展和手艺人的命运遭际,关注手艺的存废和手艺人的坚持,关注时代与人、与手艺、手艺与生活的变迁,他把这些手艺人称为渐行渐远的“汉声”,为手艺人写史立传中灌注了自己满满的精神和情感。

从传统技艺传承到弘扬工匠精神

在《手上春秋——中国手艺人》北京首发式上,中国作协副主席李敬泽说,《手上春秋——中国手艺人》体现了我们对于现代性道路的理解,手艺不仅仅体现了传统的生活态度、人生态度、工作伦理,更体现在中国古代所讲的“道器之辨”。从器的层面来讲,书中所写似乎都是细小之事,但从道的层面来讲,所谓“大国”就是因为有无数这样细小的东西积累而成。手艺的问题不仅仅是弘扬中国传统文化的问题,还是器和道的问题,也是中国梦的主题或者说是现代中国价值观的问题。

也可以说,《手上春秋——中国手艺人》在大工业经济快速发展的当下,通过刻画工匠的锲而不舍与时代沧桑,呼唤传统技艺传承,向全社会弘扬工匠精神,唤起了读者对手艺人处境及其传统技艺的现实关注。

南翔坦承,创作这本书就是希望通过观照手艺人的处境,打量手艺业别的传承,思考手艺文化的去留,做好手艺业的传承,并吁请人们在习以为常的快节奏的现代化、城市化与商业化中,将匆匆的步履放慢一些,再慢一些。

就像木匠文业成,这个生活在现代化大都市深圳的七旬老人,却不愿放下锯子、锤子、刨子和凿子。几十年来他用木器做犁耙、谷磨、秧盆、水车、风车、鸡公车等农具,还陆续收购了岭南的木器农具和家具,但是南方的湫隘(jiǎo ài,低湿狭小的意思)和白蚁,却让老木匠无论是寄藏在朋友工厂地下室的农具,还是堆放在屋后避雨篷中的木器,大都岌岌可危。南翔说,有生之年,文业成希望能在屋后的宅基地上建一个博物馆,他可以在里面修复制作教学与观摩用的木器农具,他希望能让一个个木器农具活过来,走进亮堂堂的博物馆或陈列室,让子孙后代们通过这些农具,了解祖国的农耕文化。

南翔告诉记者,他比较关注与日常生活衣食住行相关的工艺与工匠。因为正是这些门类与技艺几千年的存在,才使得我们的日常生活成为现在的模样。“尽管文叔是深圳木器农具列入非遗项目之后的第一个传人,却可能也是最后一个,因为深圳已无农田,即使深圳之外还有广袤的田野,却也不再使用秧盆、禾锄、水车之类的‘原始‘农具了,但是,我们不能忘记哺育过无数代人的农具及器物,不能忘记正在消亡的村落和渐渐消失的传统,因为这是我们生存和发展的根本所在。”

其实在结集出书前,南翔也记录过一些手艺人,希望能够发表出来让更多读者看到,但是“现在能发这样文章的刊物太少了,报纸又登不了那么大篇幅,甚至有时编辑搞不清文体会问,你这是报告文学还是散文?”“大家都喜欢关注重大主题,但历史是人民塑造的,这些有经历有故事有生活、有挫折有痛苦、有犹豫有梦想、有失败也有成功的小人物们,他们奋斗着挣扎着,却都是有血有味的有追求坚韧地活着创造着,他们的存在具有更广泛的现实意义,如果不去打捞,就会淹没了。”

钢构建造师陆建新就是这样一个小人物,他从中专毕业的测量工起步,一路奋斗做到总工、项目经理。在此过程中,他创造性地改进了很多工艺,提升了建筑效率。如今他已是钢构建筑的高工,荣膺“南粤工匠”殊荣,北上广深的不少地标性建筑都留有他的钢构手笔。中国被世界称作“基建狂魔”,就是因为有陆建新们这样一批有技术有担当有理想的工匠们在支撑。可陆建新却说,那些真正为社会做贡献的人,是拒绝被英雄化的。“我选陆建新作为全书压轴,就是想在传统手艺人与当代工匠之间,显示出承接和源流来。”南翔如是说。

经受时代淘洗留存民族记忆

中国民间手艺博大精深、源远流长。曾经,手艺是中国乡村的特色,是人与自然合作对抗的产物。在自给自足的中式乡村,没有手艺就无法运转;但当工业文明进入乡村之后,中国就再也不是“捆绑在土地上的中国了”。

随着中国农村从传统手工业到现代工业的过渡与转型,尤其是传统农业秩序的改变、城镇化的开发,民间的文化生态、生活形态和手工业社会都被迅疾改变。飞速发展的中国,又将如何让传统手艺抵御得住批量化的工业生产,存在和传承下去呢?承载着我们乡愁的“慢”生活又将怎样“寂寞”地留存住呢?

南翔不无期待地说,希望《手上春秋——中国手艺人》能够帮我们拂去尘埃,让手艺人的跋涉史带给我们历史与当下、思想与审美、思辨与情感的熔铸,让重新诠释的工匠精神唤醒我们保护和传承中国技艺的初心。

今天,最为幸运的手艺可能就是那些已经列入国家各级非遗名单的项目了,这些手艺正走进中小学教室,走进职业技术学院和各种专业培训班,成为活生生的珍贵的教材。南翔说,“我们的孩子动手能力太差了,手工课和劳动课不能只在教室里上,还要走向田野走进手艺人的作坊中,这应该成为制造业大国的基础培训课。”据了解,教育部已经号召更多的传统手艺走进课堂,让手艺人有偿登上大雅之堂,实现“人能弘道”的传承目标。南翔还建议社会各行各业多提供一些空间,创办公益性的手艺学堂,让更多年轻人能够便捷地参与进来。

其实,市场才是手艺真正能够传承下去的源头活水,一些走市场之路的手艺,与市场结合得紧密的手艺,就在新时代进入了繁荣发展期。南翔说,蜀绣就与上海旗袍厂合作设计制作高档旗袍;竹编工艺的日用品也是风生水起远销日本市场,在成都的旗舰店打通了内外销市场;弓箭也可以做成艺术装饰品,木器农具可以做成玩具和展品,漆器也可以走平民路线,成为日用品和观赏品,进入寻常百姓家。进军高端收藏品市场也是手工技艺培育市场的道路之一,既可以阳春白雪上得展堂,也能下里巴人进入家庭。或许,一种技艺的凋敝和传承困难,也与技艺本身的开放与包容程度、能否与时俱进有关联,也只有这些能够适应时代发展与需求的手艺,才能够“活久见”。

锡伯族弓箭传人伊春光的故事就引人深思。锡伯族是一个古老的民族,族源来自于大多数中国人在历史课本中熟悉的“鲜卑”。如今,这个曾经驰骋马背射猎的民族制作弓箭的传统技艺,已经成为国家级非遗项目;伊春光命运坎坷,但多年来他坚持为传播锡伯族弓箭文化和背后承载的民族精神而不断努力。作为传承人代表的他逐渐受到各界重视,还有了以他为主角的纪录片。

为了保护自己的品牌,伊春光和他的弟子们还注册了商标。跟许多手艺人更注重家族传承不一样,伊春光不守旧也不狭隘,他说只要有人愿意从事这个行业,他一概都欢迎。但即便如此,锡伯族弓箭技艺仍面临着传人年迈多病等难题,最重要的是,这个传统技艺如何在当代社会发挥价值,重新焕发生命力?对传统手艺的单纯保护是重要的,但在开发的基础上加以保护,或许更能够解决问题。文化保护需要源头活水,但这活水自何而来呢?文化保护的确是一个系统性问题,也几乎是整个文化生态和社会生态的问题。但以少数人留住文化的真醇,又谈何容易?

手艺人与他们的手艺,承载着几千年的中华文明。南翔呼吁,多关注多深入到乡野民间去采撷挖掘这些技艺,用文字与影像打造一个个手艺人的博物馆。南翔说:“各路手艺传人的艰辛与企盼、灼痛与欣慰、彷徨与坚定……都应留下不朽的辙痕,不能因其微小而湮灭。”其实,随着时代发展、技术进步和社会文明的转型,原有的民间文化逐渐瓦解、一些技艺慢慢被淘汰都是历史的必然,但与此同时,一个民族的精神和文化财富,也理应得到抢救和保护。

木匠文叔的木器农具博物馆梦想,在现代化进程中,可以让我们的后代能够直观地看到这些农耕时代的实物,但如何保留一个活的木器农具博物馆却在当下成为难题。事实上像文叔这样的手艺人大多是孤独的焦虑的,读者既会同情、尊敬他们,为他们的精神所感动,同时也为他们的处境所担忧,为那些即将散落和失传的手艺而难过。手艺也不再只是被留住的对象了,还有如何留住,能否留住,留住的可能性有多大等难题需要面对。也因此,在《手上春秋——中国手艺人》的阅读中,我们可以感受到南翔流露出来的,关于文化传承、民族历史记忆的深深的忧患意识。

即将启程踏访日本的南翔,还藏着一个小小心愿,希望能够拜访日本作家盐野米松,“因为他的作品《留住手艺》深刻地影响了我。”这位已经72岁的日本作家是日本民间技艺的“采写第一人”,他既承认时代的发展必然淘汰某些技艺,同时又从留住生活方式的角度,关注所有跟生活有关的民间艺人。因为这些艺人找到了属于自己的生活方式,靠着这个底色,他们在曾以“工业立国”的日本得以保全,也仿佛抵御了时代的变迁和岁月的流逝,获得了“幸福”。

“我还想去看看日本的手艺人和他们的手艺,文化同源,许多手艺的根在中国。不管在哪里,都希望这些传统手艺不要消失了,而是成为世界性的非物质文化遗产。当下最重要的就是让我们这些本土的原生态的手艺,能够被记录和传承下去,成为一个个鲜活的手艺人和手艺博物馆,让一切流淌起来,流淌下去。”

京公网安备:11010502040741号

京公网安备:11010502040741号